Nantes et la traite négrière : une ville lucide face à son histoire">

Nantes et la traite négrière : une ville lucide face à son histoire">

Jan / 17

Nantes fut le premier port négrier français au XVIIIe siècle. Plus d’un demi-million d’esclaves ont été transportés par des armateurs nantais dans le cadre du commerce triangulaire, ce trafic aussi odieux que lucratif qui a fait la fortune de grandes familles locales. Mais Nantes fut également la première ville de France à assumer ce sombre passé en face. Avec l’esclavage en héritage, la cité des Ducs a fini par inaugurer un Mémorial en 2012. Dix ans plus tard, une exposition, L’Abîme, lève le voile avec lucidité sur cette histoire complexe. Comme pour rappeler que la lutte actuelle contre les discriminations passe aussi et avant tout par ce travail de mémoire. Immersion au cœur d’une ville pionnière sur ces questions. Une ville qui, à chaque coin de rue, porte les traces de ce business d’exploitation.

Nantes et la traite négrière : une ville lucide face à son histoire

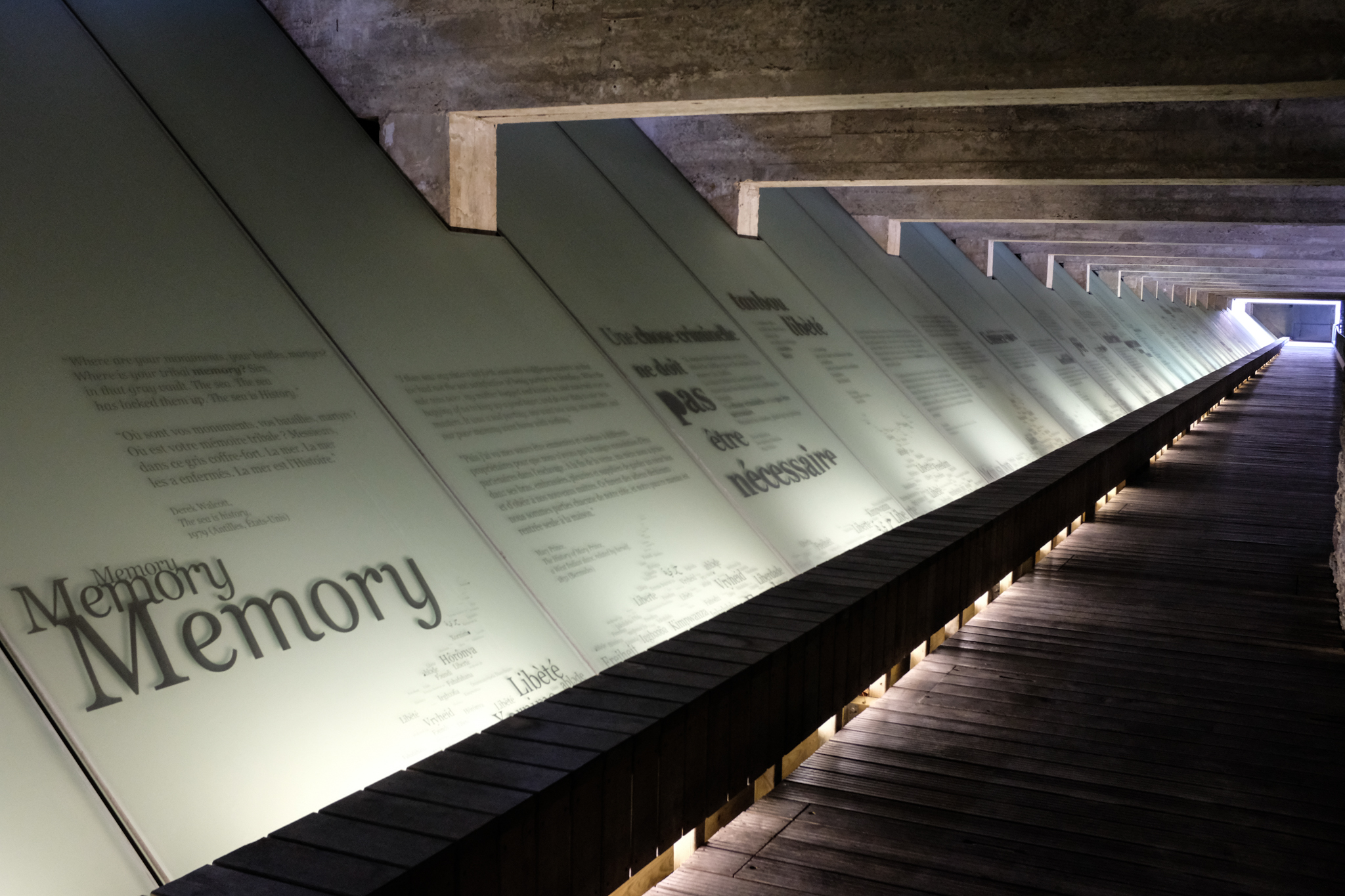

Erigé en bord de Loire en mars 2012, il y a tout juste dix ans, le Mémorial de l’abolition de l’esclavage reflète à lui tout seul le travail mémoriel que mène la ville de Nantes sur son passé esclavagiste. Implanté sur le quai de la Fosse, ancien point d’accostage qui a vu partir près de 1800 navires négriers vers l’Afrique, on y pénètre en accès libre par un vaste escalier à ciel ouvert. Les marches grises nous conduisent alors vers un passage souterrain dont les murs en bois rappellent les soutes des navires français où les esclaves étaient enchaînés pendant la traversée transatlantique. Immergés dans un parcours propice à la méditation où le silence se mêle au bruit des vagues du fleuve, les visiteurs sont accueillis par la Déclaration universelle des Droits de l’Homme, derrière laquelle s’affiche le mot Liberté, traduit dans 47 langues issues des pays touchés par la traite négrière. S’en suit une immense plaque de verre inclinée à 45 degrés et longue de 90 mètres où se succèdent des témoignages, des œuvres littéraires, des chansons et autres textes fondamentaux liés à l’abolitionnisme. Face à l’ampleur de cette tragédie, la prise de conscience s’étend ensuite à l’extérieur, le long de l’esplanade, entre le pont Anne-de-Bretagne et la désormais célèbre passerelle Victor-Schœlcher construite en 2000-2001 et baptisée en son honneur. Aujourd’hui très empruntée par les piétons et les cyclistes, celle-ci nous mène, comme un symbole, au Palais de Justice et à la rue Olympe de Gouges (ainsi baptisée en 1999), rappelant ainsi le juste combat de ces deux opposants à l’esclavage (ndlr : le premier cité obtient le 27 avril 1848 la signature du décret d’abolition de l’esclavage dans les colonies françaises, la seconde rédige la Déclaration des Droits de la Femme et de la Citoyenne en 1791.). Disséminées au sol, près de 2000 plaques rappellent par ailleurs le nom des navires nantais, les dates des expéditions ou encore le nom des ports d’escale et des ports de vente.

Le Mémorial de l’Abolition de l’Esclavage est implanté sur et sous le quai de la Fosse, en bord de Loire.

© F.Dacheux

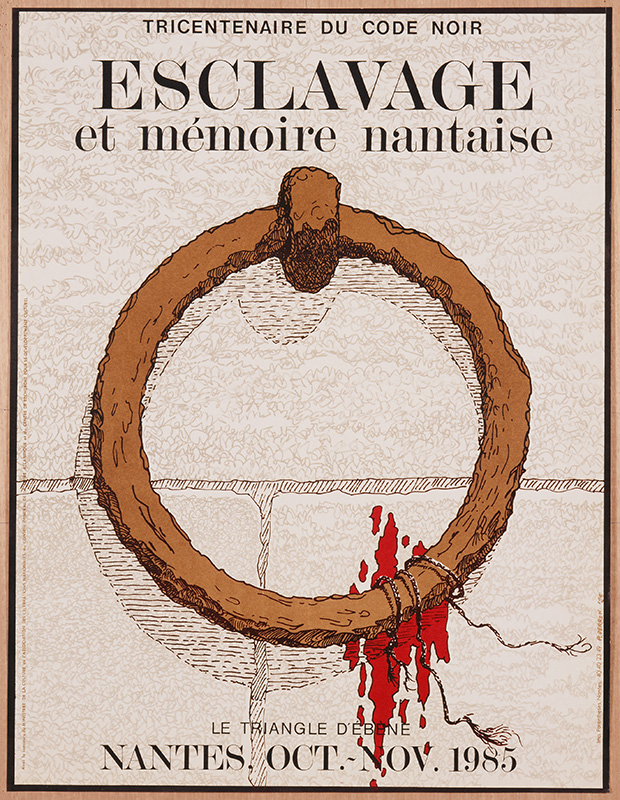

Car en vérité, voici plus de 30 ans que la ville de Nantes a entamé ce difficile travail de mémoire. Après une longue période d’oubli et de rejet de près de 150 ans, c’est dans les années 1980 que des Nantais entament une vraie réflexion pour regarder l’histoire en face. Nous sommes en 1985, soit 300 ans après la publication du Code Noir (ndlr : ce document quasi judiciaire publié par la France en 1685 pour régir les relations entre maître et esclave), quand des historiens et des sociologues prennent l’initiative d’organiser un colloque international sur la traite des Noirs. Face au déni et au refus municipal de financer l’opération, appelée « Nantes 1985 », qui visait à lancer des programmes de recherche et d’événements dédiés, une dizaine d’associations locales liées à la communauté antillaise vont alors impulser une démarche concrète. Pour aboutir, en 1992, à la première exposition temporaire en France consacrée à la traite des Noirs et à l’esclavage. Intitulée Les Anneaux de la Mémoire, elle attira près de 400 000 visiteurs du monde entier.

(Affiche : Tricentenaire du Code noir, Esclavage et mémoire nantaise, Le triangle d’ébène, Pierre Perron 1985)

Six ans plus tard, le 24 avril 1998, à l’initiative de l’association Mémoire de l’Outre-mer, est dévoilée sur le quai de la Fosse une sculpture d’un esclave brisant ses chaînes, saccagée quelques jours après. En juin de la même année, suite à un large soutien populaire, la Municipalité décide d’ériger une œuvre commémorative reflétant l’implication de la ville dans le commerce des esclaves, le Mémorial de l’abolition de l’esclavage, qui sera donc inauguré en 2012 par Jean-Marc Ayrault, ancien maire de Nantes et actuel président de la récente Fondation pour la Mémoire de l’Esclavage, créée à Paris fin 2019.

La passerelle Victor-Schœlcher nous mène, comme un symbole, au Palais de Justice et à la rue Olympe de Gouges, rappelant ainsi le juste combat de ces deux opposants à l’esclavage. © F.Dacheux

Au-delà du Mémorial, à Nantes, l’histoire se lit aussi et avant tout à travers le nom des rues. Dans la vieille ville, certaines portent le nom de marchands d’esclaves, qui étaient parmi les plus grands mécènes de Nantes, finançant des écoles, des universités, des orphelinats. « Nous ne sommes pas pour débaptiser le nom des rues mais davantage pour expliquer, affirme Olivier Absalon, le directeur du patrimoine. L’intérêt, c’est que ça ne s’oublie pas. Nous n’avons pas ajouté des plaques en-dessous de chaque nom des personnalités impliquées car nous ne souhaitons pas stigmatiser une famille plus qu’une autre. Notre discours est plutôt de dire : certes, il y a eu des familles de négriers, c’est indéniable, qui ont fait fortune grâce au commerce triangulaire, comme la famille Grou qui a financé plus de 50 expéditions, ou celle de Monseigneur Kervégan qui, en plus du négoce et de la traite, a été maire de la ville. Mais il s’agit surtout de rappeler que c’est toute la ville qui a profité de cette ignominie, des ouvriers dans les manufactures qui produisaient des textiles pour des échanges jusqu’aux bourgeois qui s’alimentaient en cacao, épices, café, sucre et rhum, des produits rapportés par les navires et devenus à la mode. »

Des hôtels d’armateurs sur l’île Feydeau, un quartier aménagé au XVIIIe siècle. © F.D.

La rue Kervégan, où figure un panneau explicatif sur la question du nom des rues, est en effet l’une des artères principales de l’île Feydeau, un quartier aménagé au XVIIIe siècle pour accueillir les hôtels des armateurs. Des traces discrètes de leurs affaires lucratives subsistent encore aujourd’hui, à l’instar de certaines façades en calcaire ornées de mascarons caricaturaux de captifs africains (lèvres épaisses, nez large et cheveux frisés).

© patrimonia.nantes.fr

Dans l’idée de faciliter l’expérience immersive, des élèves du Collège Chantenay ont même initié un parcours numérique dès l’année scolaire 2018-2019. Le parcours est composé de plusieurs étapes jalonnées de panneaux informatifs menant jusqu’au quai des Antilles. Construit entre 1902 et 1904, sa dénomination en 1903 fait référence aux relations anciennes entre le port de Nantes et les Antilles. Un quai qui nous renvoie directement à l’époque du commerce triangulaire, particulièrement important au XVIIIe siècle, où 1,3 millions d’Africains ont été déportés via des expéditions françaises, dont 550 000, soit près de la moitié, sont parties du port de Nantes. Les esclaves achetés en Afrique par les armateurs nantais étaient vendus dans les colonies d’Amérique à des propriétaires de plantations. Là-bas, de l’autre côté de l’Atlantique, ces derniers devaient travailler dans les champs de sucre ou de tabac ou bien encore réaliser des tâches domestiques. La violence était souvent utilisée pour les contraindre au travail. Pour se souvenir, des anneaux d’acier ont été installés sur ce même quai en 2007. Ces anneaux représentent les chaînes des esclaves et leurs couleurs évoquent les trois continents concernés par ce commerce.

© patrimonia.nantes.fr

Pour aller plus loin dans ces connaissances, le musée d’histoire de Nantes, situé au Château des ducs de Bretagne dans le quartier médiéval, donne également des clés essentielles dans le cadre d’une exposition permanente en place depuis 2007. Mieux. Une nouvelle étape pédagogique vient d’être franchie à l’automne 2021 par l’installation d’une exposition inédite jusqu’au 19 juin 2022. Intitulée L’Abîme, en référence à la notion de « gouffre atlantique » utilisée par le philosophe martiniquais Édouard Glissant en référence à la traite, celle-ci offre une nouvelle approche, « plus proche de l’individu que de l’esclave », appuie Olivier Absalon. A travers plus de 200 cartes, tableaux, gravures et objets, « l’exposition fait la lumière sur l’histoire esclavagiste d’un territoire, Nantes, pour évoquer un système global, celui de la traite atlantique », ajoute Krystel Gualdé, directrice scientifique du musée.

Vue de l’exposition © F.D.

Au cœur de cette exposition où le multimédia tient une place importante, une salle est on ne peut plus saisissante. Projetée au sol et sur les murs, la version agrandie d’une aquarelle d’époque montre en effet des dizaines de corps nus, allongés, pieds et mains enchaînés, serrés les uns contre les autres, à bord d’un navire négrier nantais, le Marie-Séraphique, qui pouvait transporter 312 esclaves. Sans oublier le bruit des vagues et des cliquetis de chaines subtilement incorporés dans le dispositif. « Les navires négriers ont été de véritables espaces concentrationnaires, raconte Krystel Gualdé. Les futurs esclaves étaient déshumanisés, marqués au fer du sceau du bateau sur lequel ils étaient embarqués, comme du bétail. » Livres de comptes et autres tableaux de ventes témoignent au fil du parcours d’un commerce assumé et rodé, au sein duquel hommes, femmes et enfants étaient considérés comme des « marchandises échangeables à loisir », souligne encore Krystel Gualdé. L’exposition s’achève sur le long chemin vers l’abolition définitive de l’esclavage en 1848, contre laquelle l’élite nantaise, défendant ses intérêts financiers et la survie économique du port, s’est élevée par deux fois avant de déposer les armes…

Dans une ville qui jusqu’au bout a lutté contre l’abolition, on peut légitiment se demander si ce travail de mémoire n’est pas paradoxal. Bien au contraire, l’exposition L’Abîme y répond avec brio par son ultime salle installée au rez-de-chaussée du musée.

Vue de l’exposition © F.D.

De façon inattendue, on se retrouve nez à nez face à des textes majeurs de Frantz Fanon, Aimé Césaire ou encore Maryse Condé, pour finir sur la définition du racisme et les formes contemporaines de l’esclavage en France et dans le monde. Tout fait sens. Et pourtant, l’actualité prouve chaque jour les résistances à lever un tel tabou autour de cette histoire pratiquée au siècle des Lumières sur le sol français. Alors que certains élus crient à la repentance excessive et l’auto-flagellation dans une période où le mot wokisme est employé à toutes les sauces, on a bien du mal à croire que la France tout entière est prête à transformer ce travail de mémoire en un véritable outil de lutte contre les discriminations et les nouvelles formes d’injustice. Bref, on avance. Lentement. « A l’heure où les crispations s’accentuent autour de la mémoire de l’esclavage, le moment semble venu de franchir une nouvelle étape dans ce travail mémoriel », écrit Jean-Marc Ayrault dans notre ouvrage paru chez Librio Flammarion en mai 2021, soit 20 ans après la loi Taubira reconnaissant la reconnaissance de la traite et de l’esclavage en tant que crime contre l’humanité. « Or pour créer un récit commun qui rassemble, répare les blessures du passé et les fractures du présent, poursuit-il, il ne s’agit pas de faire table rase des symboles de la traite négrière. Bien au contraire, il faut plutôt les commenter, les expliquer davantage, sans ambages. (…) Diffuser les connaissances autour de cette période trouble n’est en rien rechercher à diviser la nation. Il s’agit au contraire de la rendre plus forte. Ne plus oublier cette page de notre histoire participe à endiguer le racisme anti-Noirs, largement lié à celle-ci, et surtout, à sa méconnaissance. »

Et à en croire le calendrier à venir, les efforts nantais envers cette connaissance ne sont pas prêts de s’arrêter. Outre l’exposition en cours, plusieurs temps forts marqueront le premier semestre 2022 à l’occasion des 10 ans du Mémorial. « Nous sommes en train de travailler avec tout le réseau associatif et les institutions pour coconstruire un programme qui débutera en mars avec la semaine de lutte contre les discriminations, poursuit Olivier Absalon. Puis viendra le temps fort du 10 mai avec l’ensemble des partenaires où nous avons pour habitude d’organiser une commémoration depuis l’esplanade du Mémorial, avec un jet symbolique de fleurs dans la Loire. » Il précise : « En tant que ville, notre boulot est de décloisonner ce genre de questions. Pour éviter que les associations historiques restent entre elles, on a ouvert ces questions à une véritable coordination d’acteurs. Car c’est une histoire qui concerne tout le monde, qui sert à mieux vivre ensemble et à accepter la diversité. » Depuis le 10 mai 2006, journée nationale des mémoires de la traite, de l’esclavage et de leurs abolitions, Nantes s’attache en effet à mobiliser les citoyens en faveur de la lutte pour les droits humains. Ce fut notamment le cas en 2018 où un programme culturel rassemblant plus de 35 événements d’avril à juin avait eu lieu, dont Expression(s) décoloniale(s), proposé par le musée d’histoire autour de cette question majeure : peut-on décoloniser sa pensée, son discours, son imaginaire ? C’est aussi dans ce sens que plus d’un millier de scolaires sont recensés chaque année au travers des différents parcours pédagogiques proposés du musée à l’Isle Feydeau en passant par le Mémorial. Une transmission plus que jamais primordiale contre les troubles de la mémoire. Et ce déni à la française selon lequel il faudrait tout occulter. Allons enfants de la patrie. Réveillez vous.

Florian Dacheux

(Sources Mémorial de Nantes, Musée de l’Histoire de Nantes, Direction du Patrimoine de la ville de Nantes)

Nantes, la traite négrière et l’esclavage

Du milieu du XVIIe au milieu du XIXe siècle, la France organise au moins 4220 expéditions négrières, dont une grande partie menée par les armateurs nantais ; 1714 expéditions nantaises recensées bien avant Le Havre (451), La Rochelle (448) ou encore Bordeaux (419), pour ne citer que les ports les plus importants. Nantes doit sa primauté à la densité de ce trafic avec l’organisation de 43 % des expéditions négrières françaises (soit environ 5 à 6 % de la traite atlantique européenne). Comme le rappelle l’historien Eric Saugera : « Plus qu’ailleurs, Nantes fit sienne l’argumentation négrière majeure : les colonies sont indispensables à la richesse nationale, les Noirs sont indispensables à leur mise en valeur, la traite est indispensable à son renouvellement. » En un peu plus d’un siècle, les navires nantais auront transporté plus de 550 000 captifs noirs vers les colonies. La société nantaise du XVIIIe siècle et de la première moitié du XIXe est une société où se côtoient, dans la violence la plus ordinaire, des personnes vivants en esclavage et leurs propriétaires.

A bord d’un navre négrier nantais

Où qu’elle soit organisée et quel que soit son périple, une campagne de traite négrière n’est pas une opération maritime et commerciale comme une autre. Pour les victimes de ce trafic, elle est le moment de l’arrachement, de la dépossession de soi même et de la déshumanisation, dans une violence poussée à l’extrême. Un point de basculement sans retour. Pour les armateurs, qui en attendent beaucoup, elle est une opération commerciale sur laquelle ils misent gros. Souvent, plusieurs financiers les soutiennent pour la construction, la réparation et l’aménagement du navire ainsi que pour la constitution de la cargaison de départ. Le cout de ces expéditions peut s’élever jusqu’à 400 000 livres, somme considérable pour l’époque, supérieur à l’achat d’un petit hôtel particulier parisien.

Nantes et St Domingue, une histoire en commun

Durant tout le XVIIIe siècle, et jusqu’aux révoltes de 1791, Saint-Domingue est la destination privilégiée des navires nantais, tant dans le cadre du commerce en droiture que dans celui du commerce négrier. Mais les relations de Nantes avec la colonie ne sont pas uniquement d’ordre commercial : les liens qui existent entre les deux sites sont plus étroits. En effet, au XVIIIe siècle, de nombreux Nantais détiennent des plantations sur l’ile, et à défaut d’y vivre de manière permanente, y possèdent assez de biens et y restent suffisamment longtemps pour etre considérée comme des Américains lorsqu’ils sont de passage ou de retour dans le port ligérien.

(Source : Musée de l’Histoire de Nantes)

3 QUESTIONS 3 REPONSES !

La traite humaine et l’esclavage existent-ils toujours en France de nos jours ?

OUI. En France, en 2019, 6457 personnes furent repérées comme victimes de traite humaine, dont 82% dans le cadre de l’exploitation sexuelle.

La France est-elle exempte de comportements racistes?

ÉVIDEMMENT NON. En 2019, 1,1 million de personnes déclarent y avoir été victimes d’une atteinte à caractère raciste, antisémite ou xénophobe.

Le racisme en France connaît-il un recul ?

NON. En 2019, les actes racistes ont augmenté de 38% en France. Si les actes antisémites sont les plus nombreux, la plus forte évolution concerne les actes anti musulmans, qui ont augmenté de 54% entre 2018 et 2019.

(Sources : commission nationale consultative des droits de l’homme, organisation internationale du travail, observatoire national de la délinquance et des réponses pénales, mission interministérielle pour la protection des femmes victimes de violence et la lutte contre la traite des êtres humains, groupe d’experts du conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains)