La Rage de vivre de Bolewa Sabourin">

La Rage de vivre de Bolewa Sabourin">

Sep / 15

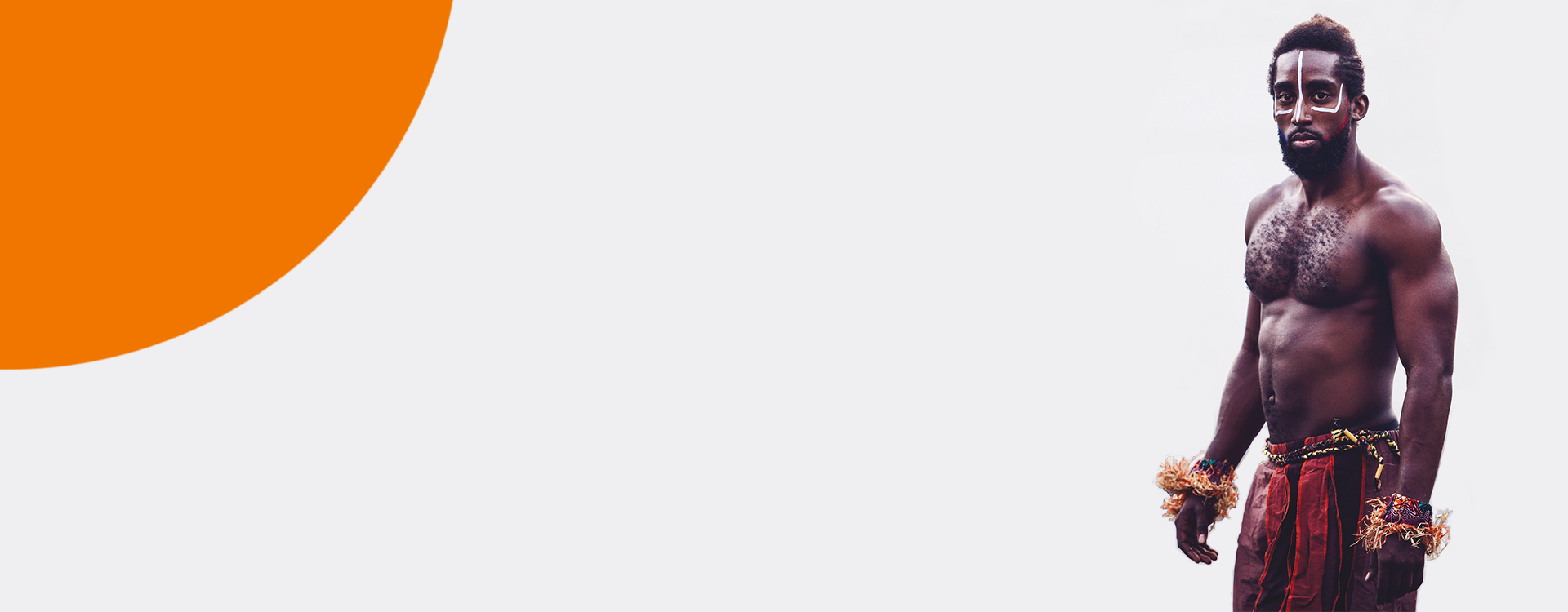

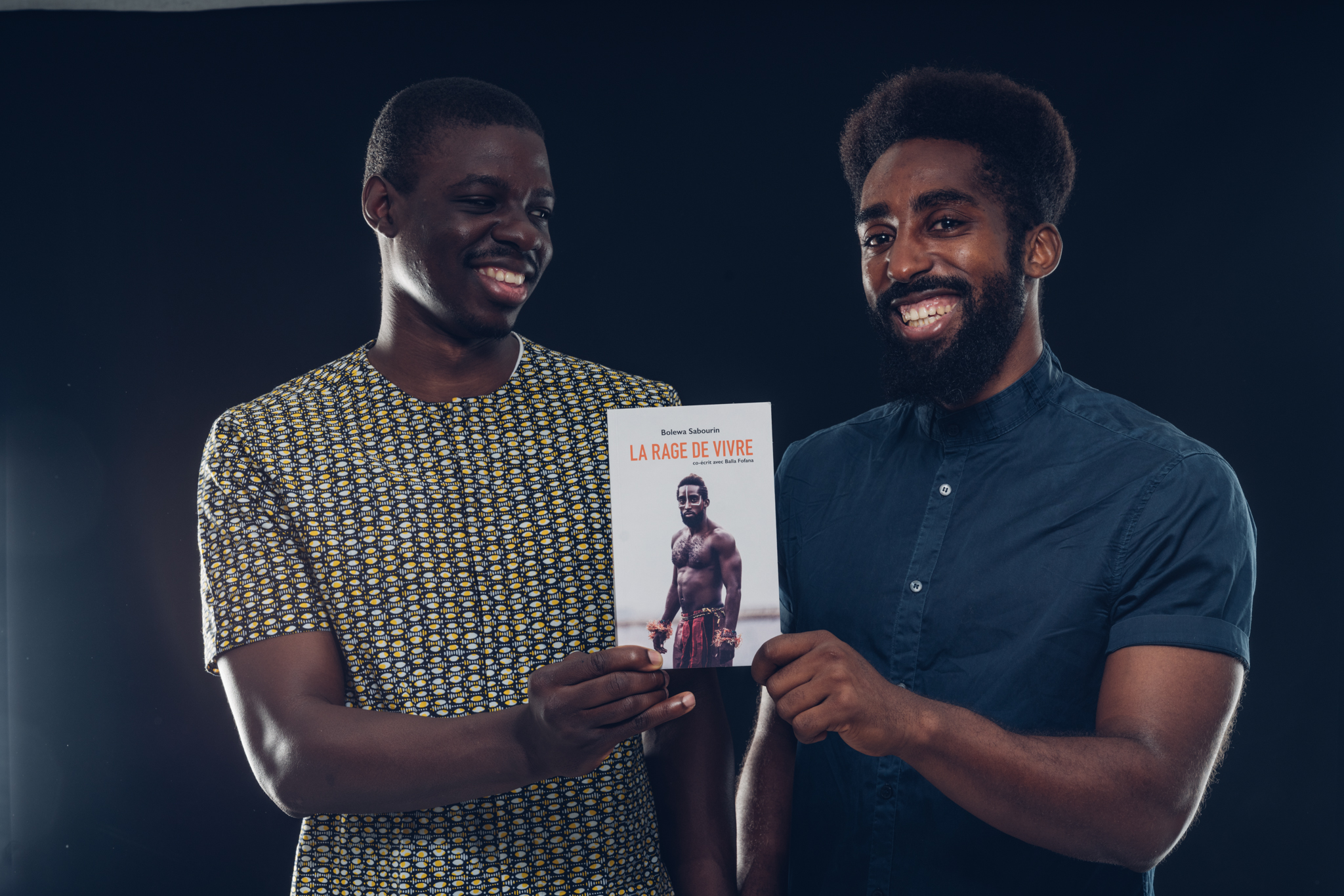

La Rage de vivre

Un livre de Bolewa Sabourin et Balla Fofana

Pourquoi avez-vous écrit La Rage de vivre ?

Bolewa Sabourin : Pour mettre en lumière notre association Loba. On développe un projet de reconstruction psychologique pour les femmes, en mêlant danse et psychothérapie que l’on mène au Congo et aussi en France. Et aujourd’hui, parler de viol, de femmes, de danse, cela ne fait pas forcément sens pour les potentiels financeurs. Ce livre, c’est un moyen de montrer la cohérence de notre projet.

Au début du livre, on est en 2012. Vous avez fait la campagne d’Hollande qui a gagné les élections. Mais vous êtes déçu.

(Il coupe). Non, je ne suis pas déçu. Je suis content de la défaite de Sarkozy.

Vous sentez déjà la trahison d’Hollande ?

Bolewa : Pour moi, il n’y a pas eu de trahison. Je savais déjà comment était Hollande. Ceux qui pensaient qu’il serait différent se sont fait des illusions. Depuis 2009, j’étais au Mouvement des jeunes socialistes (MJS). Je voyais déjà comment les petits fonctionnaient. Quelqu’un qui a 40 ans de Parti socialiste (PS) derrière lui ne va pas fonctionner différemment alors que ses petits sont déjà des requins.

Présidente du MJS de 2009 à 2011, Lauriane Deniaud vous introduit chez les socialistes…

Bolewa : Elle m’a mis dans son game, qui était le MJS. Et rapidement en position de leader. En très peu de temps, je me suis retrouvé au bureau national du MJS alors que je n’avais même pas de passé militant. Elle m’a fait confiance. On a pu lancer Cités en mouvement. Evidemment, ils pensaient me mettre une douille et créer le SOS racisme bis par mon intermédiaire, mais au final, ce n’était pas possible parce que moi j’avais les coudées franches. Je savais où je voulais aller.

Pourtant, sur le contrôle au faciès, Laurianne Deniaud s’approprie votre travail sur sortant en 2012 un livre, coécrit avec Thierry Marchal-Beck (1), sur le sujet sans vous prévenir.

Bolewa : Ils ont essayé de récupérer ce combat. Leur boulot, c’est d’être opportuniste. Ils conçoivent la politique en termes d’opportunisme. Ils sont comme ça. Aujourd’hui, je connais leur manière de faire. Je le dénonce dans La Rage de Vivre. Pour moi la politique, c’est de monter des associations, de travailler avec les gens, d’essayer de les empower. Eux, ils s’assoient à l’Assemblé Nationale, à Solferino ou dans des cafés, ils parlent d’eux, par rapport à eux, pour eux, entre eux. Au final, ils ne parlent pas des gens.

Vous écrivez à propos de Deniaud et Marchal-Beck : «Ils ont bien compris que la France est un pays de tradition littéraire et que si tu ne sors pas livre, tu n’es rien».

Balla Fofana : La France est un pays qui se veut cérébral. On constate malheureusement que si on n’a pas écrit de livre, on n’a pas le droit à la parole. L’élite a la légitimité d’écrire. Elle a la parole. Et elle donne parfois la parole aux pauvres. Mais elle ne conçoit pas que les pauvres peuvent aussi se raconter.

Bolewa : Ce livre, c’est notre parole, c’est un moyen de se réapproprier nos histoires. On veut pouvoir parler de nous-mêmes sans qu’un chercheur vienne un jour écrire sur nous et fasse une étude sociologique.

Le choix de l’éditeur est emblématique de votre démarche ?

Balla Fofana : Le nom de la maison d’éditions [Faces cachées] aurait pu être le titre du livre. Il fallait qu’on soit en indépendant pour pouvoir écrire ce qu’on voulait, avec le ton qu’on voulait, et pouvoir défendre le livre comme on le souhaitait sans subir l’agenda de l’éditeur.

Dans le collectif Jeudi Noir, qui ouvre des squats à Paris, vous êtes l’un des seuls Noirs du mouvement…

Bolewa : En théorie, à Jeudi Noir, on est dans un collectif de pauvres, de gens issus de milieu populaire, dans le besoin comme je l’étais à cette époque. On était censé faire partie de la même classe sociale mais ce n’était pas le cas. Comme disent les communistes, s’il y a le prolétariat, il y a le lumpenprolétariat. Si eux, ils étaient prolétaires. Moi, j’étais un sous-prolétaire. Je me souviens que quand j’étais petit, avec mon pote Réda, on était les seuls à rester en juillet-août dans le 5e parce tout le monde était parti en vacances. J’aime dire que l’été Paris devient noir. On se retrouve entre pauvres, entre gens de milieux populaires qui n’ont pas les moyens de partir.

Est-ce que vous avez parlé de la condition noire à l’intérieur de ces mouvements ?

Bolewa : Il faut en parler quand c’est pertinent. À Jeudi Noir, on était sur la question du droit au logement pour les étudiants et les jeunes, on parle des déclassés. Ce n’était pas l’endroit.

A Cités en mouvement, c’était l’endroit. On a construit ce projet parce que justement on n’entendait pas parler de la question noire dans un mouvement comme le MJS.

Du coup, on les emmène au Nègre joyeux [ancienne chocolaterie avec une enseigne colonial qui sera enlevé en 2017]. On parle de la condition des Noirs qui sont obligés de revivre l’humiliation de l’esclavage alors qu’il a été aboli depuis plus d’un siècle. Cela ne dérangeait personne sauf les Noirs. Et comme cela ne dérange que les Noirs, on n’en a rien à faire. C’est un véritable problème.

Hollande a promis d’instaurer le récépissé pour lutter contre le contrôle au faciès mais une fois élu il ne l’a pas fait. Cet échec ne reflète-t-il pas la limite du combat que vous avez pu mener de l’intérieur ?

Bolewa : On a porté une question que personne ne connaissait. Il n’y a pas eu d’échec parce qu’on a réussi à condamner l’Etat pour les contrôles au faciès [en 2016]. On a donc réussi à faire reconnaitre que le système était raciste. C’est du jamais vu !

Mais il n’y a toujours pas eu de récépissé…

Bolewa : C’est vrai mais on est parti de 0. Au début, la question n’était même pas posée. Même pour un Noir, moi le premier, c’était normal d’être contrôlé ! Et on arrive à faire condamner l’Etat. On ne peut pas tout faire en quelques années. Il faut laisser du temps au temps. La question du contrôle au faciès, elle avait été traitée dans les années 80 puis plus rien jusqu’aux années 2000. Nous, en trois ans, on a dû rattraper presque trente ans d’immobilisme. Parler d’échec, c’est insulter le travail de gens qui sont partis de rien.

Qu’est-ce qu’on doit faire ? Continuer le combat de l’intérieur ou de l’extérieur ?

Bolewa : Pour moi, il n’y pas de trajectoire unique. Chacun doit faire son expérience. Mais si les gens veulent y aller de l’intérieur, il ne faut pas le faire au compte-goutte. Il faut l’investir en masse. Tout seul, cela ne marche pas parce que soit tu prends le pli – et c’en est fini pour toi -, soit tu en sors comme je l’ai fait.

Propos recueillis par Aziz Oguz

(1) Président du MJS de 2011 à 2013, récemment accusé d’agression sexuelle.