Danse et handicap, Les batailles de Roxane Butterfly">

Danse et handicap, Les batailles de Roxane Butterfly">

Mar / 02

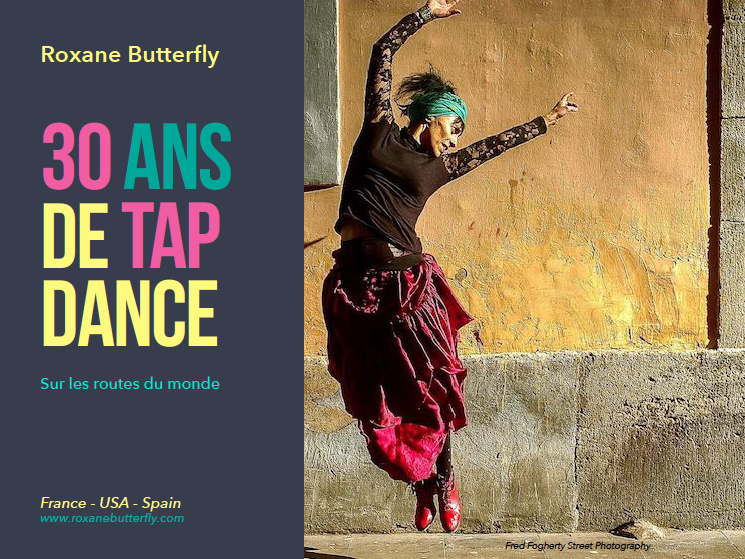

Le New York Times disait d’elle qu’elle est le John Coltrane de la danse. La chorégraphe et danseuse de tap dance, Roxane Butterfly, nous parle de son travail et de ses créations avec sa compagnie SmARTS et sa fille Zuly, atteinte de trisomie. Elle raconte les conditions de vie et d’études d’une enfant avec ce handicap. Une enfant artiste. Roxane écrit : Zuly débarquait du cosmos porteuse d’une humanité hors-norme qui remettait à zéro le compteur de mon ego. Et Roxane remonte pour nous aux origines du tap dance.

Danse et handicap, Les batailles de Roxane Butterfly

Qu’est-ce qui a motivé votre venue en France depuis l’Espagne ?

Je suis d’abord partie aux États-Unis en 1991 pour intégrer la culture du jazz, du tap dance, une partie importante de la culture noire américaine. Je suis venue en France suite à mon retour en Europe, amorcé en Espagne en 2009, surtout par rapport à l’accompagnement de ma fille qui est trisomique car je pensais que la prise en charge y serait plus élaborée qu’aux États-Unis ou en Espagne. Les textes de lois, ici et en Europe, affirment que l’école se doit d’être inclusive. En réalité, tout le monde a le droit d’aller à l’école avec tout le monde… enfin, tant qu’on fait et qu’on est comme tout le monde ! Je me suis pris beaucoup de revers de fortune en pleine figure. Ça a été extrêmement douloureux et je me suis très souvent demandée si j’avais fait le bon choix. En Espagne, on est loin d’avoir toutes les aides sociales disponibles ici – des aides que par ailleurs, je ne touche pas en ce moment du fait d’errances administratives aberrantes. Ma fille a trop peu de prises en charge, elle subit des périodes de déscolarisation récurrentes et très dommageables. Je l’élève seule donc je ne peux pas travailler. Pas de carrière, pas de prise en charge, pas de soins. L’inverse de ce que j’avais imaginé. En Espagne, il n’y a pas d’accompagnants. Donc le collectif s’organise. Si l’enfant n’apprend pas comme les autres, on responsabilise les élèves en créant des systèmes de tutorat spontanés, en passant outre les protocoles. On est dans quelque chose de profondément citoyen. En France il y a une loi, certes, mais sans les moyens, la connaissance ou les volontés pour la mettre en œuvre. Et les personnes trisomiques, dans ce monde du handicap ou plutôt des handicaps, sont victimes – le mot est très fort mais il faut le dire – d’eugénisme. Il y a des pays qui se vantent d’avoir éradiqué les personnes trisomiques.

Les lois sont un plus sauf si la réalité les contredit, elles deviennent alors des légendes…

On a beaucoup de chance d’avoir toutes ces ressources en France, mais elles sont mal pensées et mal distribuées. Les gens qui en ont le plus besoin sont ceux qui ignorent leurs droits et ne sont pas équipés pour faire valoir ces droits. Finalement ils restent en marge de leur droit à la citoyenneté. Moi, je suis quelqu’un de très cultivé et je cherche tout le temps des solutions. Mais si je n’avais pas la famille que j’ai, je pourrais être à la rue. Actuellement, ma fille va deux heures le matin au collège, et deux heures l’après-midi. C’est quelqu’un qui a besoin d’attention en permanence. Je ne touche pas la prestation PCH (Prestation Compensation Handicap), qui équivaut à une reconnaissance du statut de parent aidant, du fait de mon statut d’artiste non intermittente. Ceci en dépit du fait que je m’ occupe de ma fille à 80% de mon temps et que, de ce fait, je n’ai pas assez d’heures pour être intermittente. Le seul soin remboursable par la Sécurité sociale parmi les thérapies dont a besoin ma fille, c’est l’orthophonie. Sauf qu’il n’y a jamais d’orthophonistes disponibles. Ma fille n’a pas d’orthophoniste à l’heure actuelle! Ni en libéral ni en institution. Bien d’autres soins ne sont, eux, pas pris en charge comme l’ergothérapie, la psychomotricité, des éducateurs spécialisés… À moins de dépendre d’une structure de type SESSAD, où il y a trop rarement de la place et une carence avérée en praticiens sur les lieux. Nous sommes une population invisibilisée et précarisée.

À l’école, ça s’est passé comment ?

Je me suis battue pour qu’elle soit en milieu ordinaire. Sauf qu’au collège, on vous dit : « À quatorze ans, quand il y a une absence, les collégiens rentrent tout seuls à la maison ». Moi la mienne, non. Elle n’a pas encore cette autonomie. « Donc votre collège est inclusif, mais il n’y a pas de dispositif prévu ? » Certains élèves handicapés viennent en taxi le matin. S’il y a trois profs absents dans la journée, l’enfant passe la journée en permanence à attendre son taxi du soir. Tout ça n’est pas réfléchi. On vous dit alors: « Mettez-là dans un IME (Institut Médico-Éducatif) ». Il y en a des fantastiques, oui, mais ce n’est pas l’école. Il n’y a pas anglais dans un IME, il y a travaux manuels. Et la sortie professionnelle envisagée, c’est quoi ? Métiers de l’hygiène? Mais si ma fille veut faire autre chose ? De plus, si nos enfants sont mis à part, ils ne risquent pas d’être embauchés plus tard par les enfants du collectif lambda devenus adultes. Car ces derniers ne les connaitront pas, ils auront peut-être des appréhensions à les engager. On provoque ainsi de la discrimination présente et future. Par bonheur, j’ai mon art et la chance que ma fille soit, elle aussi, artiste. Nous avons créé un spectacle qui parle de ce que nous vivons. Au moins, moi, j’ai la possibilité de rendre cela public, de faire en sorte que toutes ces problématiques génèrent un dialogue autour de cette publicité mensongère : la garantie de l’inclusion.

Parlez-nous de votre travail avec votre fille, Zuly.

J’ai beaucoup enseigné, à New York et dans le monde entier. Mais c’est d’enseigner à ma fille qui m’a sortie de ma zone de confort alors que je n’avais même pas réalisé être dans ce confort. La répétition de patterns rythmiques permet de rassurer Zuly. Par exemple, elle a besoin de savoir ce qui se passe tout à l’heure et après tout à l’heure et demain, et même après-demain. Et elle va vous le demander trois ou quatre fois en dix minutes, et ça peut être exténuant. Quand on est dans un cercle et qu’on est en train d’improviser, il y a quelque chose de rassurant où tout le monde est là, à marquer un rythme. Elle y travaille aussi une vraie capacité de concentration qu’elle n’aurait pas autrement.

A-t-elle elle-même exprimé cette envie de danser ?

En fait je pense qu’elle n’a pas vraiment eu le choix puisque je l’élève seule depuis qu’elle est née. Elle a toujours toujours été avec moi. Les deux premières années de sa vie, je voyageais partout, je l’attachais à l’africaine à mon dos. Je partais en tournée au Nouveau-Mexique, à New York, au Maroc, à Londres… Comme beaucoup de personnes trisomiques, elle souffre d’un manque de fermeté musculaire. Donc de mauvais points d’appui. À deux ans et demi, elle ne marchait toujours pas vraiment. Mais elle voulait participer. Je lui mettais aux pieds de toutes petites chaussures de Tap Dance même si elle n’avait pas la force de tenir sur ses jambes. Alors elle tapait assise. Le verbal était très compliqué. Alors quand, elle a enfin réussi à se lever, tap-danser dans le cercle est vite devenu sa façon de se joindre à la discussion. Ça ne passait pas par la parole dite, mais par la parole du corps. Elle avait un timing impeccable. Moi, je ne savais pas à quel point elle intégrait toutes ces nuances musicales. J’avais récupéré un vieux salon de coiffure dans le centre de Barcelone peu de temps après qu’elle soit née, et l’avais transformé en studio de tap dance. C’est là où je donnais mes cours et, n’ayant personne pour la garder, j’ai construit une mezzanine. Nous vivions dans le studio. Elle était dans la mezzanine, au-dessus. Et moi en dessous, je donnais mes cours : elle s’endormait tous les soirs avec la musique en fond. Le tap dance, elle est née dedans, elle est tombée dedans. Pour elle c’était logique, c’était le truc à faire. À la limite, elle pensait que le monde entier dansait, que c’était comme ça qu’on vivait. Un jour elle m’a demandé de lui apprendre vraiment. Comme c’est quelqu’un qui est avide d’attention, qui aime être au centre, c’est une bête de scène, une leader. Elle a pu gagner en autonomie, en confiance en elle. Je me suis rendu compte qu’elle était hyper douée. Elle possède une vraie fluidité de mouvement. Et puis le jazz, c’est l’exemplification d’un système démocratique en fait. Parce qu’il y a un accord commun, le thème d’une chanson, et après on improvise à l’infini sur la grille. Au bout d’un moment, on décide d’un commun accord que chacun a eu son moment et hop, on finit tous ensemble.

Pouvez-vous nous parler du lien historique entre tap dance et esclavage ?

Le tap dance trouve ses racines à La Nouvelle-Orléans. C’est un langage né de l’interdiction de jouer et de pratiquer les tambours. Les maîtres se sont rendu compte que toutes ces ethnies aux langages différents avaient aussi quelques dénominateurs communs, notamment à travers le chant, le rythme, et qu’une pratique collective du rythme avait le potentiel d’appeler à une révolte, servir de vecteur de cohésion de façon très marquée. Il y a donc eu une espèce de détournement : les gens se sont emparés d’instruments domestiques, par exemple le washboard, la planche à laver – l’ancêtre de la batterie de jazz. D’ une corde attachée au haut d ‘un manche à balai et fixée à son autre extrémité dans une bassine en métal (servant pour la vaisselle) est née l’ancêtre de la contrebasse jazz.. Le besoin d’exprimer le rythme avec le corps, en ayant juste des instruments domestiques à disposition, s’est manifestée de façon détournée. Là où l’utilisation des tambours, ou bien d’objets s’y apparentant, était officiellement bannie, le rythme s’est transposé aux pieds: sur le sol des maisons, le sable, les planches des docks d’où partaient les ferry remplis de cargaisons de coton. .. Et puis il y a eu bien sûr Congo Square, cette fameuse place dans le quartier français de La Nouvelle-Orléans, où étaient tolérés (régulés) les échanges. Le dimanche, les Noirs étaient autorisés à se célébrer. Des bribes de ce qu’est le tap dance aujourd’hui sont apparues là, de façon non dissimulée.

La relation avec l’Irlande ?

On a souvent amalgamé les origines du tap dance avec la danse percussive qui vient d’Irlande. Et il y a un lien, effectivement. Dans les années 1880 , plus tardivement donc dans l’histoire américaine, les Irlandais débarquent avec leur folklore et leurs chaussures à grosses semelles de bois (un style de chaussures les isolant de la boue). Ils arrivent dans des conditions de pauvreté extrême aux États-Unis. Beaucoup se joignent au circuit des petits cirques itinérants où se produisent déjà des Noirs récemment émancipés qui, pour survivre, dansent et jouent leur musique. Il y a donc eu un moment de rencontre et d’échange, notamment au niveau technique du fait de l’utilisation d’une chaussure pensée pour produire un son percussion. Mais pas nécessairement au niveau musical. Le jazz est né en Nouvelle-Orléans, de Congo Square. Un style de rythmes marqué par la syncope, c’est africain. Le tap dance a grandi de cet échange et on l’a appelé ainsi à partir du moment où on a mis les TAPS sous les chaussures, dans les années 1900. Mais le souffle de résistance à l’oppression est né dans les plantations, à l’époque où les tambours avaient été bannis. Ça ne s’est pas fait du jour au lendemain. Il y a une façon de s’ancrer sur terre, une exultation, quelque chose au niveau de la mémoire collective qui a traversé les corps… Moi, j’ai compris tout ça en allant en Afrique en 1995. Au Burkina Faso, on me disait : « Ah ouais, tu fais du djembé avec les pieds! » … On est loin de l’Irlande quand même.

Et les « claquettes » alors ?

L’aspect du tap dance importé en Europe, c’est ce que l’Amérique a voulu en exporter du continent : une industrie blanche ultra-racisée, celle des comédies musicales incarnées par des figures blanches. Fred Astaire, Gene Kelly, Ginger Rogers – cela dit tous sont magnifiques. C’est la seule chose dont on a voulu entendre parler. Souvent on me demande avec curiosité : « Mais pourquoi tu n’aimes pas le mot claquettes ? » En fait, on pose la question à l’envers… Pourquoi tu n’aimes pas le mot tap dance ? Tap, ça veut dire taper. Donc il n’y a pas besoin de traduire. La traduction de dance, c’est danse. Donc moi, ce que je fais, si on souhaite traduire, c’est du Tap-danse, la danse du tap. Voilà. Claquettes, c’est un mot qui date de l’exposition coloniale, lorsque des figures comme Joséphine Baker se produisaient en France claquettes aux pieds… et peaux de bananes à la ceinture. Cela se réfère à un moment figé de notre histoire. Un mot inventé en France et qui a eu pour effet de gommer la trace historique et la genèse de notre art, au point qu’il soit devenu invisible. Et de tourner en dérision (c’est la fonction du suffixe « ette »), l’unique expression née en Amérique (exception faite des arts issus de la communauté indienne), au temps de l’esclavage.

Avec ma fille, et le discours que nous engageons en faveur de l’inclusion par nos actions artistiques, le tap dance redevient l’instrument des sans voix. Faire évoluer le regard sur les personnes différentes, assumer sa pluralité, cela passe aussi par décoloniser les imaginaires.

Recueilli par Marc Cheb Sun

Photos : Herrade Von Meier

Praticienne d’une danse d’émancipation issue de l’esclavage noir-américain (le tap-dance), j’ai eu le privilège de me former à New York auprès des grands maîtres du genre lesquels m’ont transmis à la fois un grand savoir faire artistique, mais aussi des valeurs dont je n’ai commencé à mesurer l’impact, qu’au moment où j’ai entrepris de transmettre mon art à ma fille. Leur force face à l’aléatoire de tout chemin d’artiste, leur endurance face à l’épreuve du temps, leur positivisme face aux dommages de la ségrégation, leur confiance en ma capacité de prolonger leur enseignement au-delà de leurs sphères… tout cela nourrissait le terrain sur lequel j’allais apprendre à Zuly à se tenir droite, consciente et sûre d’elle en dépit de sa trisomie. Avec eux, j’ai appris le jazz, et donc l’improvisation. J’ai appris qu’en improvisation il n’y a pas d’erreurs, seulement des choix meilleurs que d’autres. Qu’en improvisation, seul le présent compte et qu’il n’y a pas plus grande sagesse que de savoir se soumettre à la loi de l’instant. J’ai depuis produit, dirigé, interprété, chorégraphié, enseigné, collaboré avec de grands orchestres et d’innombrables artistes. J’ai tourné de l’Afrique à l’Australie en passant par Las Vegas et jusqu’aux bidonvilles roms d’Europe Centrale, glanant des prix prestigieux ainsi que la reconnaissance de mon milieu et de la presse internationale. Pourtant, le « big » show n’a commencé qu’à la naissance de ma fille : Zuly débarquait du cosmos porteuse d’une humanité hors-norme qui remettait à zéro le compteur de mon ego. C’était l’insurrection du ralenti, l’irruption du facteur lenteur et le début du vrai moi. Avec la Cie SmARTS nous proposons des performances et des ateliers, tout en oeuvrant à la création de modèles inspirants. Roxane Butterfly

Le 13 mars, Roxane et Zuly seront à l’Unesco à Paris. La Cie SmARTS, est conviée le 13 Mars à clôturer par une action artistique, le forum international sur l’école inclusive à l’UNESCO. Venez nombreux participer aux débats et applaudir la Cie SmARTS, un projet qui est né de la déscolarisation récurrente de Zuly

Roxane participe également à l’exposition de la photographe Sylvie Dupic pour l’association Image et Lien. Vernissage le 9 mars.