Mabrouck Rachedi : une voix littéraire dans le brouhaha du monde">

Mabrouck Rachedi : une voix littéraire dans le brouhaha du monde">

Fév / 05

Mabrouck Rachedi

Une voix littéraire dans le brouhaha du monde

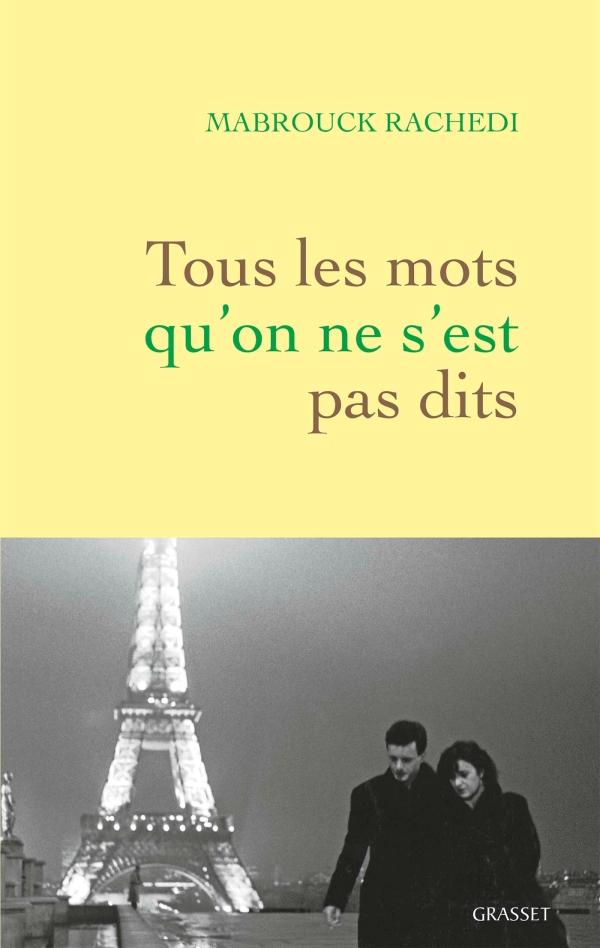

Homme de littérature, mais aussi de transmission, l’écrivain Mabrouck Rachedi évoque un parcours riche de rencontres et d’imaginaires pour la sortie chez Grasset de son cinquième roman adulte, Tous les mots qu’on ne s’est pas dits. Un livre troublant, tout empli de tendresse, qui nous pose une question essentielle : la force des héritages est-elle un frein ou bien une condition nécessaire à l’acquisition d’une liberté ?

On a aimé le Mabrouck des romans jeunesse mais on est heureux de retrouver l’adulte, après plusieurs années. Comment s’est passé ce retour aux premières amours?

Tout d’abord, merci pour ce commentaire sur mes romans jeunesse. Il ne s’agit pas vraiment d’un retour, j’ai écrit « Tous les mots qu’on ne s’est pas dits » en même temps que certains de mes textes pour la jeunesse. D’ailleurs, les thèmes de l’identité, de la mémoire se retrouvent dans « Toutes les couleurs de mon drapeau », mon tout premier roman jeunesse. Ces deux livres dialoguent en quelque sorte. À travers l’exemple franco-algérien, ils interrogent de manière différente notre rapport à l’identité, à l’Histoire, au devoir, à la famille. Il est donc question d’une continuité qui revisite mes propres obsessions d’auteur et d’homme. Voilà pour le fond. Sur la forme, entre réalité et fiction, je me suis inspiré de l’un des jeux d’écriture que je propose lors de mes ateliers. Je demande aux participants d’écrire un événement qui s’est réellement passé et un autre, fictionnel. Puis ils lisent les deux devant un public qui doit deviner lequel est réel, lequel est inventé. Le message que j’essaie de transmettre est que, peu importe qu’il soit vrai ou faux, un texte vaut pour les émotions qu’il véhicule, la force des situations et des relations entre les personnages. On peut se nourrir d’un point de départ réel puis le faire bifurquer vers la fiction, ce que j’ai fait avec ce roman, avec des clins d’œil à ma propre vie, en mettant en scène un ancien analyste financier qui essaie de publier son premier roman, « Le Poids d’une âme« . La situation initiale, l’anniversaire d’une mère dont la famille nombreuse a loué une péniche pour lui faire découvrir la Tour Eiffel, est aussi tiré d’un fait réel. Mais si je racontais la vraie histoire de ma famille, j’aurais du mal à avoir du recul, à malmener mes personnages, à les mettre dans des positions difficiles, à les confronter à leurs contradictions, à montrer leur côté sombre. Pour dire la vérité, j’ai paradoxalement besoin d’inventer, sinon il ne s’agirait que d’un hommage, car je n’ai que de l’amour et de l’admiration pour ma famille et mes parents en particulier. Par ailleurs, la publication de ce roman doit à une aventure humaine. « Tous les mots qu’on ne s’est pas dits » est aussi le fruit d’une rencontre avec Pauline Perrignon, une éditrice et une personne formidable, qui a été sensible à mon manuscrit, qui l’a remarquablement accompagné et qui me fait confiance.

Avec cette fresque à la fois intimiste et historique, vous semblez proposer un aller-retour entre « petite » et « grande » histoire ?

L’un de mes personnages est un ouvrier communiste. Gérard est un camarade, un frère de lutte politique et de cœur de Mohand, le père de la famille Asraoui dont je raconte l’histoire. Gérard cite Marx : « la conscience dépend de l’existence ». Nous sommes déterminés par le contexte socio-historique dans lequel nous vivons. Ma saga familiale commence aux premiers jours des émeutes de banlieue en 2005, elle traverse des périodes comme la Seconde Guerre mondiale, la guerre d’Algérie, le 17 octobre 1961, elle évoque le mythe du retour, l’élection de François Mitterrand… Ce sont sur les eaux troubles de cicatrices mal cautérisées que les blessures de l’identité ricochent. Qu’on le veuille ou non, nous nous cognons tous sur les rebords de l’Histoire. Il est primordial pour moi de ne pas faire de mon roman une étude de cas théorique, mes personnages et les situations sont incarnés. C’est ce qui, je l’espère, les rendent attachants ou énervants, mais en tout cas vivants. L’identité se construit ainsi autour de failles personnelles. Adolescent, j’ai été marqué par « Citizen Kane« , le film d’Orson Welles. Il raconte le destin d’un richissime magnat de la presse, dont le dernier mot, « Rosebud« , évoque la luge de son enfance et son innocence perdue. Mes personnages, comme nous tous, ont été marqués par des événements fondateurs qui ne figurent pas dans des manuels d’Histoire. Il y a par exemple Kader, celui que j’appelle « le frère du milieu », dont la mégalomanie naît de ne pas avoir pu voir le clip « Thriller« de Michael Jackson à la télé parce que celle-ci a été saisie la veille par un huissier. De la même façon, un bandeau, une carte postale, des chocolats, des phrases apparemment anodines, des silences, des non-dits, etc. jouent des rôles décisifs dans « Tous les mots qu’on ne s’est pas dits« . L’identité se construit aussi avec de l’amour et il m’importe de le montrer. L’acte fondateur, en quelque sorte, est la relation entre Mohand et Fatima qui avant d’être père et mère, sont des amoureux qui ont défié les codes ancestraux de leur village en Algérie pour se marier. Leur originalité, leur imagination, leur humour ont déteint sur la famille. À ceux qui glosant sur la mélancolie, le suicide français ou autres joyeusetés de ce genre, je veux répondre par une identité heureuse, non comme un discours de façade mais parce que je la vis et la vois aussi comme cela. L’identité peut se vivre en France avec bonheur et c’est presque devenu un gros mot de le dire.

Ce roman arrive à un moment où la France et l’Algérie sont, une fois de plus mais peut-être davantage encore qu’hier, prises aux pièges de leurs propres trous de mémoire…

Vous avez tout à fait raison et pire encore, il y a une tendance lourde à vouloir remplacer la mémoire par un roman national idéologiquement orienté.

En France, une antienne qui traverse les courants politiques assimile le travail sur la mémoire à de la repentance et invoque la nécessité de bâtir un roman national plaqué sur des fantasmes. En Algérie, le pouvoir masque derrière les luttes glorieuses du passé une situation politique présente peu reluisante. C’est une échappatoire au sentiment de gâchis qui envahit une population jeune et démunie. C’est dire combien le discours politique est creux quand il veut recréer le passé faute de réussir à tracer une ligne d’avenir. Pour échapper à ces lignes de fuite, il me semble important de s’approprier l’Histoire, de raconter la sienne. Le roman permet de poser ses propres termes pour questionner des notions complexes, avec humanité et sensibilité, qui sont maltraitées tant politiquement que médiatiquement sous l’angle de la polémique et de la caricature.

« Si les thèmes sont importants, j’insiste sur mon ambition de romancier : raconter des histoires. »

La littérature jeunesse, que vous pratiquez donc aussi, est en plein essor, vous animez également bon nombre d’ateliers d’écriture, comment voyez-vous la relation des « jeunes » à la lecture et l’écriture? Quels en sont les enjeux?

Je travaille pour des associations et des établissements scolaires, des institutions culturelles, des maisons de quartier, des centres jeunesse, des entreprises, etc. Mes ateliers s’adressent aux jeunes ou aux adultes. Ils ont lieu dans des quartiers populaires et plus aisés, en région parisienne et en province, il m’est même arrivé d’intervenir à l’étranger. En 2021 je suis par exemple allé pour des ateliers de plusieurs séances à Aubervilliers, Versailles, Paris, La Courneuve, Saint-Rambert-d’Albon, Saint-Denis, Lyon, Stains, Sarcelles, Avignon, Fosses, Louvres, Chanteloup-les-Vignes, etc. Toutes ces demandes montrent qu’il y a un réel besoin et c’est la reconnaissance de mon travail depuis plusieurs années. Les structures qui font appel à moi une année me redemandent en général, parlent de moi à d’autres et ainsi de suite.

Je propose d’une part, des ateliers d’écriture strictement littéraires et, d’autre part, des ateliers qui sont liés à des thèmes, en particulier, le racisme et les discriminations, la mémoire et l’identité, des récits de parcours de migration, de la vie d’un quartier, la relation police/habitants, etc. Mon but est de donner aux participants, jeunes ou non, les moyens de raconter leurs propres histoires, d’explorer et d’ouvrir leurs imaginaires et de pouvoir argumenter sur des sujets citoyens.

La plupart de mes interventions ont lieu dans des environnements où la relation des jeunes à la lecture et à l’écriture est compliquée. Parfois, j’entends des phrases comme « je ne sais pas écrire ». Je trouve qu’il est très violent de décréter son incapacité alors même que, lors de l’atelier, ces jeunes qui s’étaient déclarés inaptes produisent des textes, certains sont même très bons. Mon rôle consiste alors à décomplexer les participants. Les ateliers peuvent être plus ou moins longs. Si j’ai une séance, j’essaierai de donner goût à l’écriture. Plus il y aura de séances, plus loin j’irai dans l’exploration et l’ambition. Je fais lire les textes pour que chacun donne son avis, pour que la parole circule. J’aime beaucoup ces moments où les plus réticents lisent fièrement leurs textes.

Vos romans jeunesse mettent en avant l’idée de rencontre, de brassage social et culturel, un thème qui vous est particulièrement cher?

Si les thèmes sont importants, j’insiste sur mon ambition de romancier : raconter des histoires. Je veux que mes personnages soient singuliers et que leurs parcours résonnent chez les lecteurs, je ne veux pas en faire l’incarnation de symboles.

Je souhaite que mes romans soulèvent des interrogations chez le lecteur.

Par exemple, « Toutes les couleurs de mon drapeau« pose la question de l’identité tiraillée du jeune Selim, Français d’origine algérienne, à travers l’exploration de son histoire familiale.

« Krimo, mon frère« interroge le devoir, en particulier vis-à-vis de sa famille, en suivant Lila, qui part au Japon disperser les cendres de son frère contre l’avis de ses parents et va découvrir l’histoire de Krimo, elle-même marquée par le sentiment du devoir.

« Classe à part » questionne les regards que les habitants du très chic Triangle d’or parisien, dans le 8ème arrondissement, posent sur Amel, une collégienne du 93 en stage d’apprentissage pour une semaine chez son oncle, mais aussi son propre regard sur ce nouveau monde qu’elle découvre.

Quel est votre regard sur le monde de l’édition? Laisse-t-on désormais plus de place aux personnages aux héritages et aux parcours diversifiés?

J’ai publié « Le Poids d’une âme« , mon premier roman en 2006, je publie aujourd’hui mon neuvième livre, « Tous les mots qu’on ne s’est pas dits« . Je me dis d’abord que j’ai beaucoup de chance d’être toujours là, avec des éditeurs qui me font confiance, en jeunesse et en adulte, dans des maisons d’édition aussi prestigieuses que L’école des Loisirs et Grasset. Lors de mes premiers romans, j’étais insouciant et tout me paraissait normal, je n’avais pas conscience de vivre l’extraordinaire. Mon regard se forge à travers les belles expériences humaines que je vis avec mes éditeurs, mes lecteurs mais je sais aussi que tout le monde n’a pas eu la même chance que moi.

Je suis chroniqueur littéraire au magazine « Jeune Afrique« et je suis dans une position privilégiée pour observer l’extraordinaire vitalité de la littérature africaine et afro-descendante, sa plus grande visibilité et les récompenses que les livres obtiennent dans les plus grands prix littéraires. J’espère que ce mouvement continuera, avec toutes les littératures du monde, car les écrivains que j’ai la chance de découvrir et de rencontrer ont non seulement un grand talent mais des parcours et des discours très enrichissants.

Des projets, des envies, des rêves, des peurs?

J’ai plein de projets. Outre « Tous les mots qu’on ne s’est pas dits« , j’ai beaucoup écrit ces derniers mois : un roman jeunesse, un roman policier, un roman un peu OVNI, etc. Lorsque j’avais rencontré ma première éditrice en 2006 pour lui présenter « Le Poids d’une âme« . Je lui avais dit que si on m’enfermait dans une pièce pour ne faire qu’écrire, j’aurais de quoi tenir 10 ans. J’ai l’impression qu’aujourd’hui, je pourrais tenir 20 ans !

J’ai plein, plein, plein d’idées de livres mais aussi de scénarios. Dès mon premier roman, j’avais été contacté par des producteurs pour une adaptation télé qui avait fait l’objet d’une convention d’écriture avec France Télévisions. J’ai travaillé pour d’autres projets télé, des projets cinéma, série qui n’ont pas abouti, ça reste une ambition inachevée, j’espère pouvoir arriver au bout un jour. Là encore, mes tiroirs sont remplis d’idées.

J’ai aussi eu la chance d’écrire deux séries de 10 épisodes, « Ina, même pas mal« et « Agathe La Pirate« pour l’application Alma Studios lancée par le DJ Martin Solveig. Elle est destinée au 3-10 ans. Son principe : dès qu’on lance l’application, l’écran du téléphone devient noir et il n’y a plus que la voix des acteurs et les bruitages. « Ina, même pas mal » a été lu par Éric Judor et Anaïde Rozam et « Agathe la Pirate« par une bande d’acteurs dont Marie-Anne Chazelle. J’espère qu’il y a aura beaucoup d’autres épisodes de ces deux séries et plein d’autres séries, car j’ai pris beaucoup de plaisir à les écrire et à travailler avec Martin Solveig et ses équipes.

Mes craintes sont liées à l’atmosphère politique actuelle, des thèmes comme l’identité, l’immigration sont caricaturés, maltraités, instrumentalisés. La période électorale ne va faire qu’exacerber ce traitement délétère. C’est pourquoi il est important de continuer à écrire, de transmettre à travers les ateliers, d’échapper à la course à la vitesse et à la punchline imposée par les formats de plus en plus courts et agressifs des médias. Mes livres sont ma façon de poser ma voix dans le brouhaha.

Recueilli par Marc Cheb Sun

Tous les mots qu’on ne s’est pas dits, éditions Grasset.

Photo : Thomas Haley